命の繋がりを感じる「環境水族館」

今回紹介するのは、福島県いわき市にあるアクアマリンふくしまです。

アクアマリンふくしまは福島の海の大きな特徴である太平洋の「潮目」をテーマに、水生生物の生息環境を再現した展示により、環境保全の大切さを伝える環境水族館です。

飼育種数は800種を超えており、世界で唯一飼育されていているクラカケアザラシをはじめ、新種の深海生物など珍しい生き物も多く飼育されています。

また水生生物だけでなく、タヌキやアナグマなどの日本の森林で暮らす生き物や、熱帯性植物なども飼育されており、まさに「環境水族館」にふさわしい水族館といえます。

大人も息を呑むほどの美しい展示はもちろん、小さなお子さんも一緒に楽しめる釣りや炭火焼きなどの体験メニューも豊富で、誰でも楽しめる施設になっています。

ひれあし類は4種類

アシカ科

・キタオットセイ

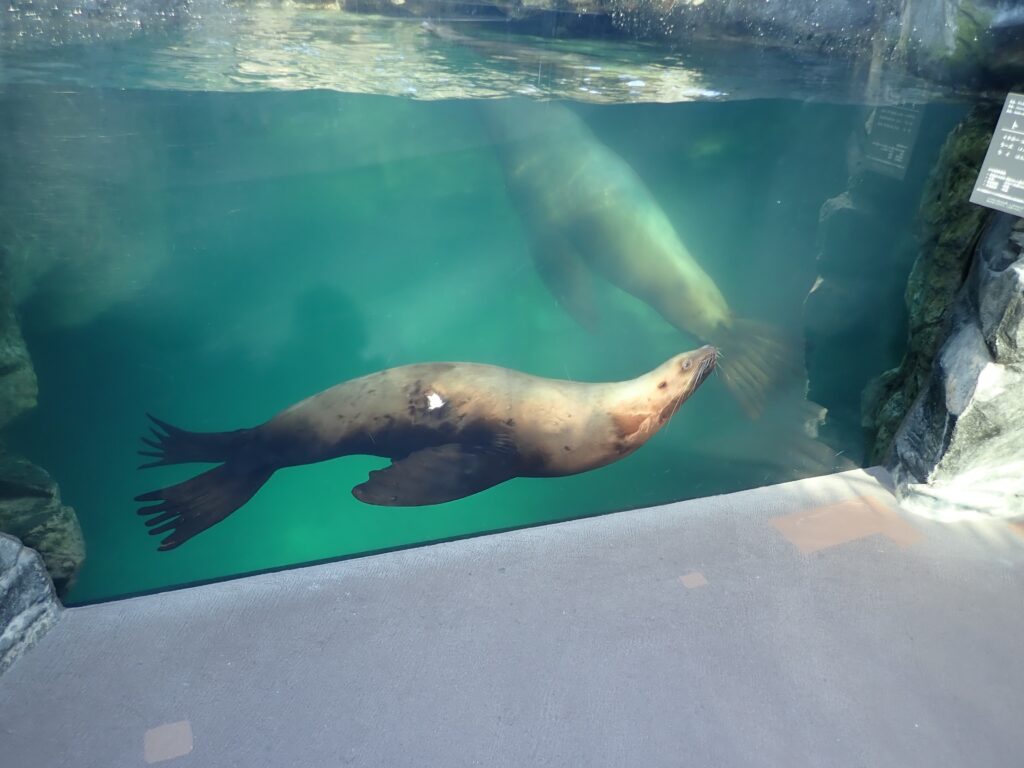

・トド

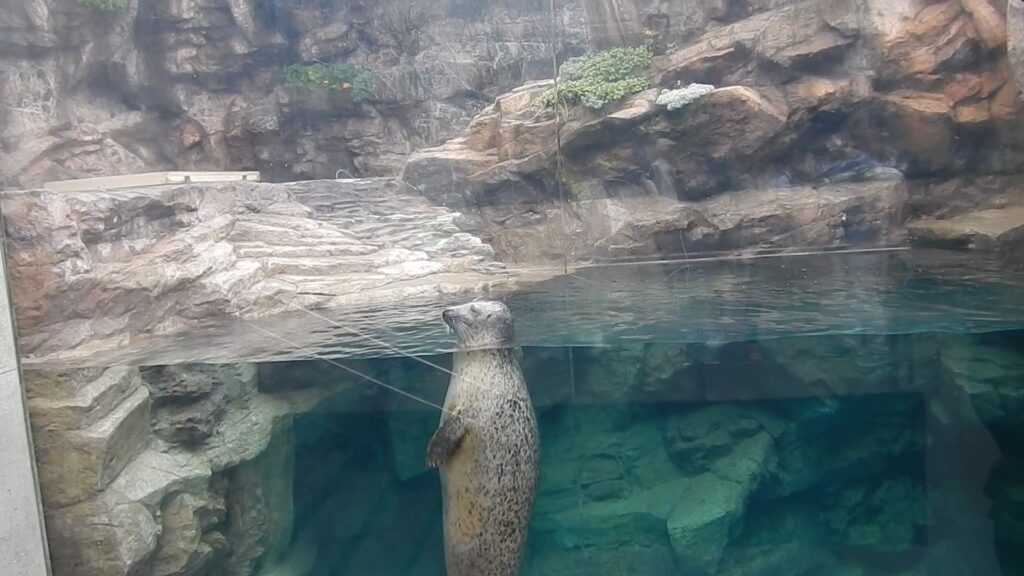

アザラシ科

・クラカケアザラシ

・ゴマフアザラシ

の4種が飼育展示されています。

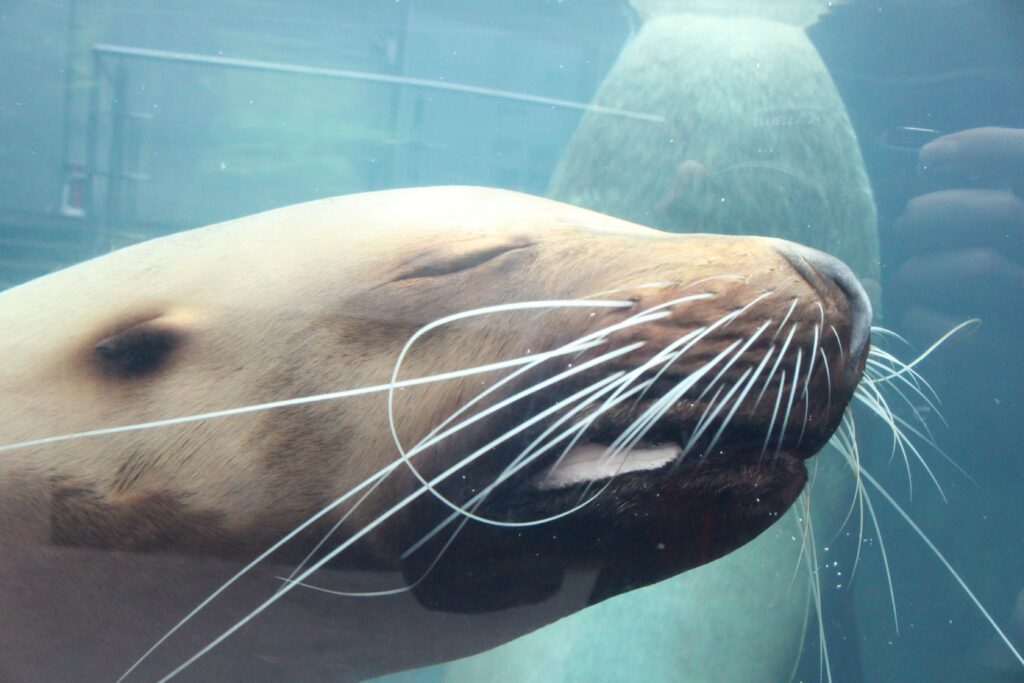

世界で唯一会えるクラカケアザラシ

一番は何といってもクラカケアザラシです。クラカケアザラシは冬になると流氷に乗って日本周辺までやってくるので、北海道などでは漂着した個体を保護することがあります。ですが飼育はとても難しく、長期飼育ができた事例はほとんどありません。現在では世界でもここだけでしか見ることができない貴重なアザラシになります。

ゴマフアザラシと同じ水槽で見ることができます。日中は陸場で休んでいることが多いので、姿が見えないときは壁の除き窓から探してみてください。

暖かい場所は苦手なため、夏の間は展示をお休みすることがあります。来館される場合は必ず水族館のHPを確認してくださいね。

震災を乗り越えたトドとゴマフアザラシ

トドとゴマフアザラシは、2011年に発生した東日本大震災の際にはすでにアクアマリンふくしまで飼育されていました。当時大きな被害を受けたアクアマリンふくしまでは約20万匹いた飼育生物の9割が亡くなってしまいました。ゴマフアザラシとトドは全国の水族館に避難し、水族館復旧後に戻ってきました。

ゴマフアザラシは妊娠している個体もおり、初めての出産、しかも出産直前という状況での避難になってしまいました。ですが、避難先の千葉県・鴨川シーワールドで避難した翌月に無事に赤ちゃんを出産しました。さまざまな困難を乗り越えたゴマフアザラシにもぜひ会いに行ってくださいね。

新メンバーのキタオットセイも必見!

クラカケアザラシやトドが飼育展示されているエリアから離れた「アクアマリンえっぐ」では、2021年からキタオットセイの展示を行っています。

キタオットセイはかつてその上質な毛皮を取るために乱獲されたことから、現在は法律によって捕獲が禁止されている種類です。そのため日本の水族館ではかなり展示施設は少なく、かつ水槽越しに近くで見られるというのはとても貴重なのです!

アクアマリンふくしまではオス1個体、メス1個体を展示しています。キタオットセイはオス・メスで見た目がかなり違う種類なので、ぜひじっくり観察してみてくださいね。

まとめ

アクアマリンふくしまは4種類のひれあし類を見ることができ、クラカケアザラシやキタオットセイなど貴重な種類にも会える水族館です。ひれあし類以外にも、福島の海をはじめとしたさまざまな生き物を見ることができます。

人と生き物、海の繋がりを楽しみながら学び、体験できるアクアマリンふくしまは日本でも類を見ない水族館で、子どもから大人まで何度行っても楽しむことができます。みなさんもぜひ一度アクアマリンふくしまに遊びに行ってはいかがでしょうか?