鰭脚類 (ききゃく類・ひれあし類)とはその名の通り、鰭 (ヒレ)のような脚をもつ動物のことです。 アシカ、アザラシ、セイウチの3つが鰭脚類の仲間になります。

学術上では主に「ききゃく類」と呼びますが、一般的には「ひれあし類」を使います。ひれあし類はラテン語 (生物の分類で使う言語)で「Pinnipedia」といい、「pinna」は翼、「ped」は足を意味しています。合わせて「翼のような足を持つもの」という意味になります。

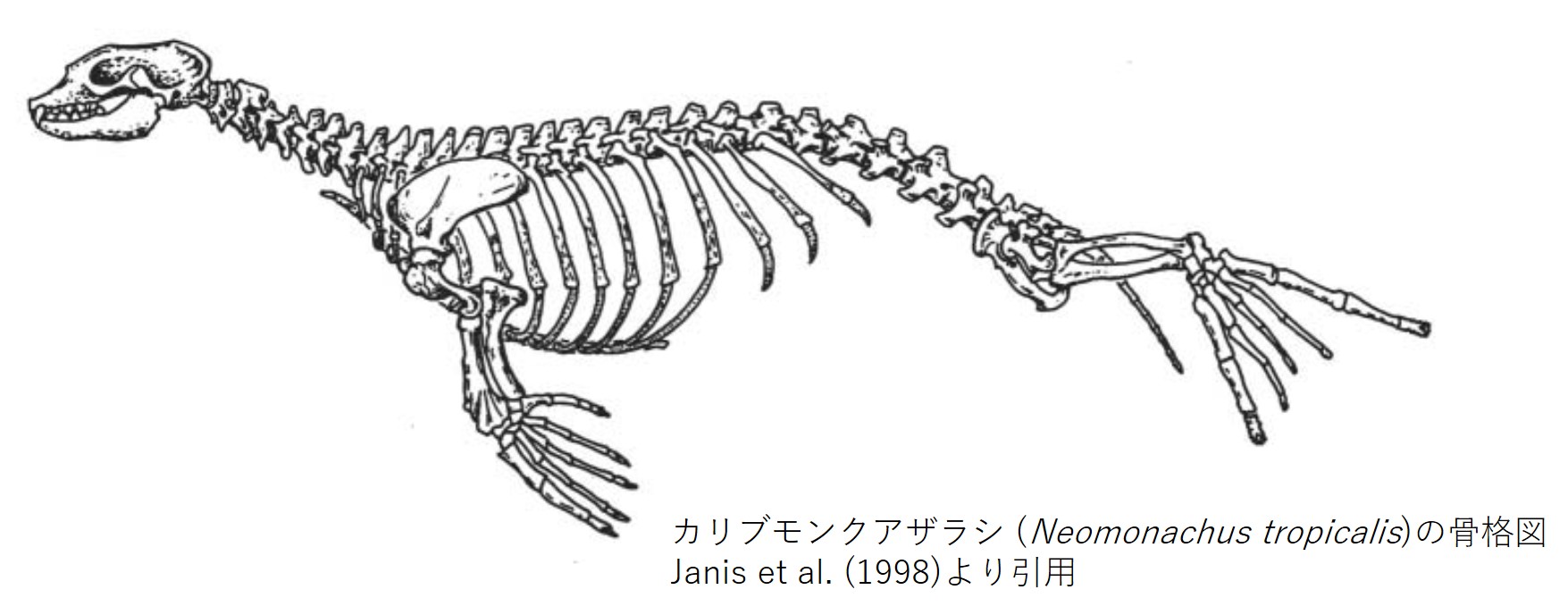

ひれあし類の四肢は鰭状に変化していますが、その中にはヒトと同じような5本の指を持つ手足の骨があります。この四肢を巧みに使い、遊泳や歩行をします。四肢以外の骨格は陸上哺乳類と同じ構造をしています。

彼らの祖先はイタチのような姿をした哺乳類と考えられており、長い年月をかけて海洋生活に適応しました。

ひれあし類は海洋と一部の淡水環境に生息する哺乳類なので、海棲哺乳類 に含まれます。海棲哺乳類には鯨類 (イルカ、クジラ)や海牛類 (ジュゴン、マナティー)が含まれます。

ひれあし類はこの中で唯一、陸上生活する期間があります。繁殖は陸上や氷上で行いますし、休息のために上陸することもあります。そのため鯨類や海牛類と異なり、陸上歩行ができ、全身には毛皮があるなど形態にさまざまな違いがあります。

ひれあし類は世界中で35種が確認されていますが、その生活史や形態はとても多様です。熱帯の島々で暮らす種もいれば、極寒の地域で暮らすものもいます。繁殖期を除いた8カ月近くもの間上陸せず海上生活をする種や、出産後たった4日しか授乳をしない種もいます。またオトナになっても100kg程度にしかならない種や、4000kgにもなる種もいます。

ひれあし類は国内の多くの水族館・動物園で飼育されています。また北海道などの国内の一部の地域では野生のひれあし類を見ることができます。昔は国内で毛皮や薬としての利用もあり、中には人間活動が原因で絶滅した種類もいます。ひれあし類は人々にとって関わりの深い生き物なのです。

○引用文献

・Gentry, R. L. (1998). Behavior and Ecology of the Northern Fur Seal. Princeton University Press, Princeton, NJ. 392pp.

・服部薫 編. (2020). 日本の鰭脚類ー海に生きるアシカとアザラシ. 東京大学出版会, 東京. 269pp.

・Janis, C. M., Scott K. M., Jacobs L. L., eds. (1998). Evolution of tertiary mammals of North America: Volume 1, terrestrial carnivores, ungulates, and ungulate like mammals. Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK. 691pp.

・水口博也. (2021). 世界で一番美しいアシカ・アザラシ図鑑. 創元社, 大阪. 208pp.

・和田一雄, 伊藤徹魯. (1999). 鰭脚類ーアシカ・アザラシの自然史ー. 東京大学出版会, 東京. 284pp.