作成日:2024/2/3 更新日:2024/2/3

| 英名 | Northern fur seal |

| 学名 | Callorhinus ursinus |

| 分類 | アシカ科 キタオットセイ属 |

| 分布 | 北太平洋 |

| 大きさ | オス:213cm, 272kg メス:150cm, 50kg |

キタオットセイとは?

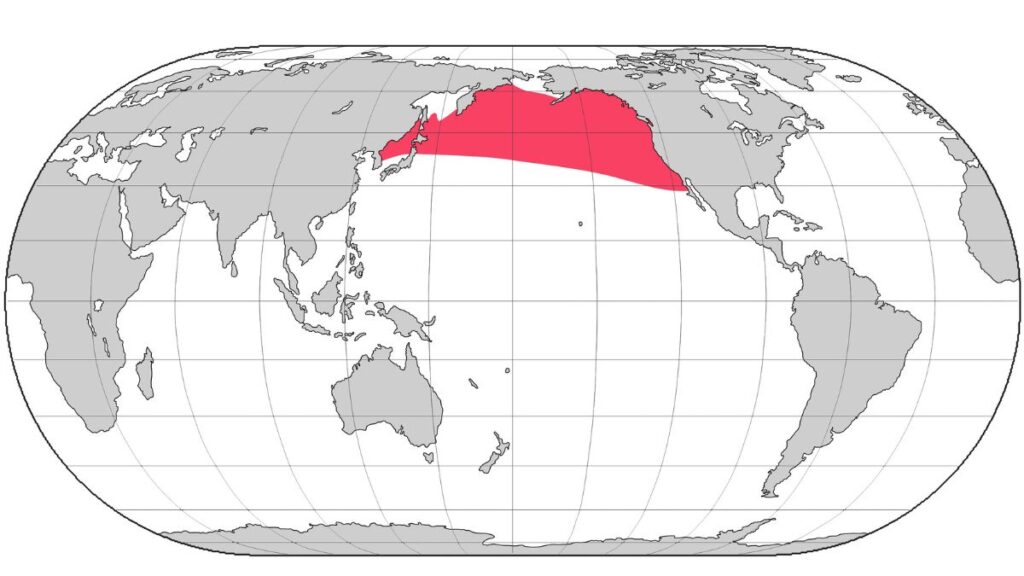

キタオットセイはアシカの仲間で、その名の通り太平洋の北部に広く分布しています。

時期によっては北海道~関東の沖合で野生のキタオットセイを観察できます。

またごく限られた施設ではありますが、水族館でも見ることができます。

キタオットセイはオス・メスで体の大きさが違っており、たびたび親子だと間違われます。

野生下では人間による毛皮目的の乱獲を受け、絶滅寸前まで数を減らした時代があります。

また近年では漁網内の魚を食い荒らすなどの漁業被害が報告されており、人間との共存の道が求められています。

分布・回遊

キタオットセイは北太平洋に広く分布しています(1)。

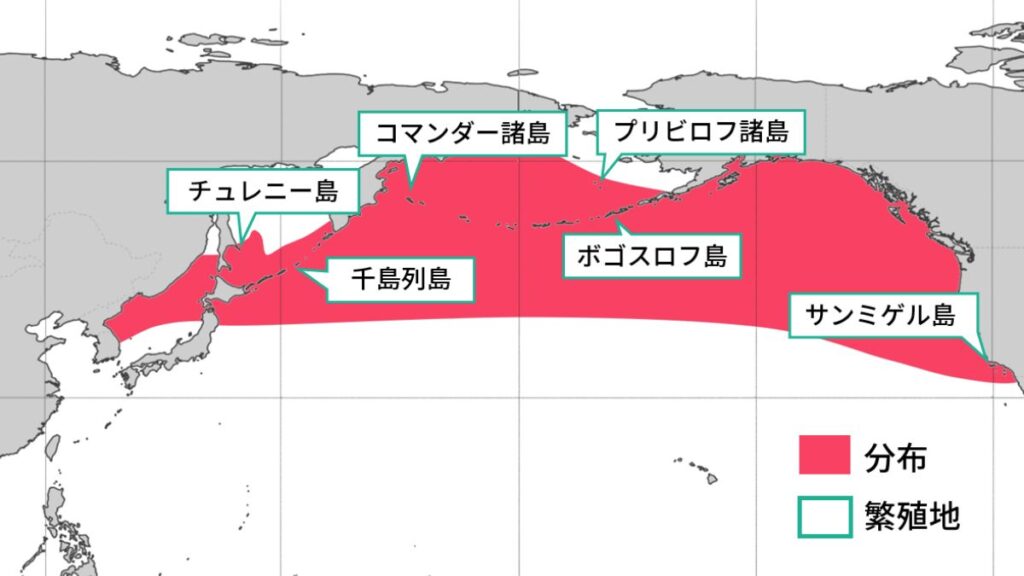

夏になるとロシアやアメリカなどの一部の国の島々で繁殖を行い、冬になるとエサを求めて大規模な回遊生活を送ります。(2)

冬~初夏には日本周辺にも来遊し、津軽海峡や銚子沖では船上で野生のキタオットセイを観察することができます。(3)(4)

真冬の海を漂うキタオットセイの美しさと力強さには出会うたび心が躍ります。

エサ

キタオットセイは主にイワシやイカナゴなどの小魚や、イカなどを捕食します。

また環境の変化に対応するように、季節や場所によって利用する魚種を変えています(日和見的捕食者)。(5)

人との関わり

発見~乱獲の時代

キタオットセイが発見されたのは1741年で、デンマーク人のベーリングが率いる探検隊が嵐で船が難破した際に上陸した島で目撃されたのが最初の記録となっています。当時はヨーロッパを中心に世界中が毛皮産業が盛んになっており、ベーリング探検隊はクロテンというイタチの仲間を求めて極東の地にやってきていました。キタオットセイと同時にラッコも発見され、生き残った探検隊の隊員(ベーリングを含む多くの隊員が島で病死)によってラッコの毛皮がヨーロッパへ持ち込まれました。(6)

水中でも体温を維持するために高密度の体毛を持つラッコの毛皮は、高値で取引されるようになり、乱獲されるようになりました。

キタオットセイより毛皮としての価値が高かったラッコは真っ先に捕獲されるようになりました。

1741年にベーリング探検隊によって発見されたラッコは、その後無差別に乱獲され、1762年にはコマンダー諸島では姿が見られなくなりました。

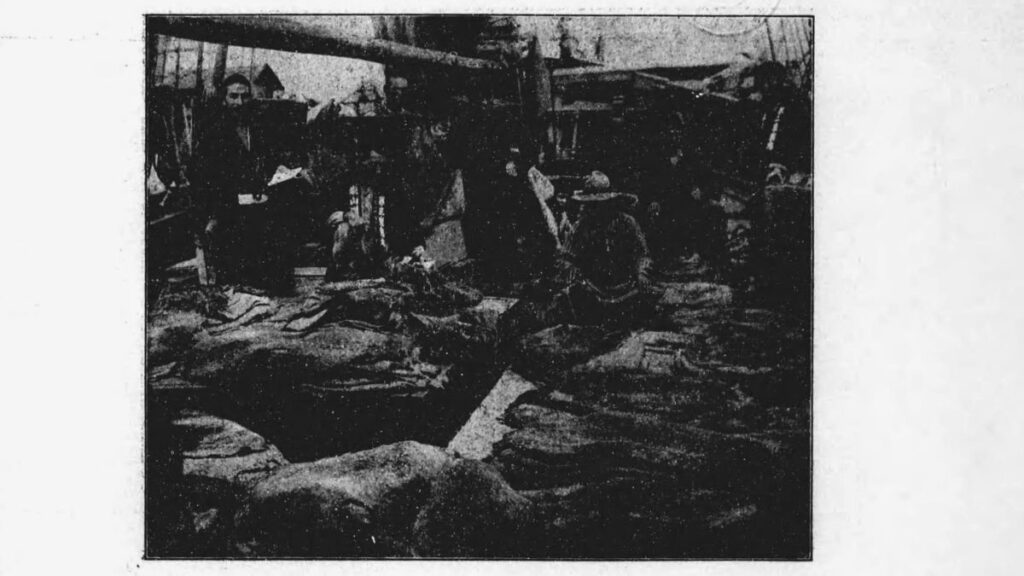

それでも上質な毛皮を求めて、わずかに残ったラッコと、ラッコと同じ海域に生息していたキタオットセイが乱獲されるようになりました。

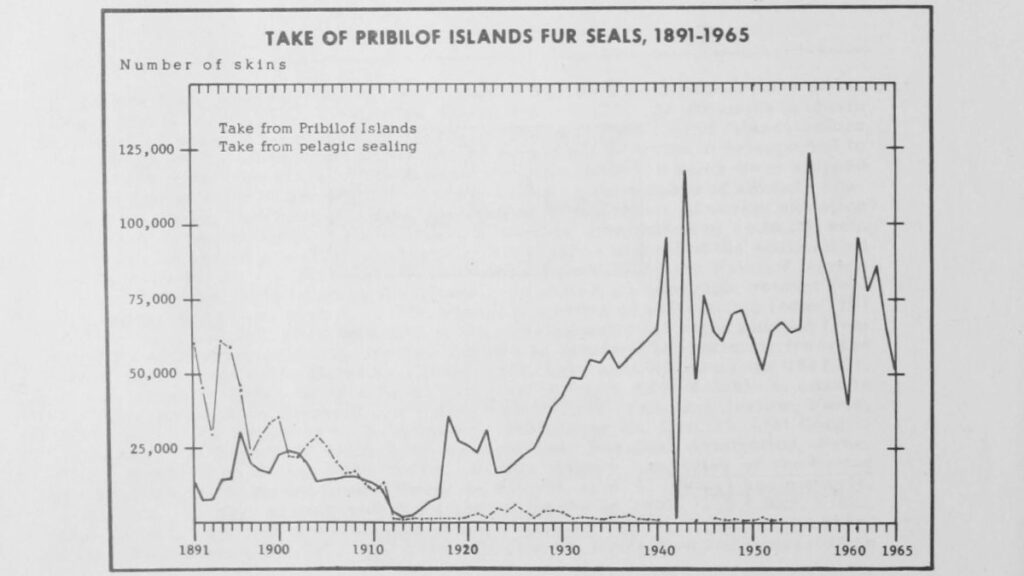

アラスカのプリビロフ諸島では1780年代には200~250万頭のオットセイが生息していたとされていますが、1880年代には最大で年間12万頭ものオットセイが捕獲されました。(7)

保護の時代

乱獲の影響を受けて、当初200万頭以上が生息していたプリビロフ諸島では1910年頃には30万頭まで減少していました。(7)

1911年日本、アメリカ、カナダ、ロシアの4国によってオットセイ保護条約が調印されました。

この条約はキタオットセイの毛皮の市場価格が乱獲によって下がることを防ぐ目的もありましたが、キタオットセイの個体数減少に歯止めをかけ、一定水準を維持するためというのもありました。

この条約を受けて日本でも「臘虎膃肭臍猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう)」が制定されました。

この法律は現在も有効なものであり、ラッコとオットセイを捕獲することを禁止する、というものです。

↓臘虎膃肭臍猟獲取締法の原文(e-GOV 法令検索より引用)

共存の道を探して

各国の規制やそもそもの毛皮ブームの衰退に伴って、捕獲数が減ったキタオットセイは個体数を回復させていきました。

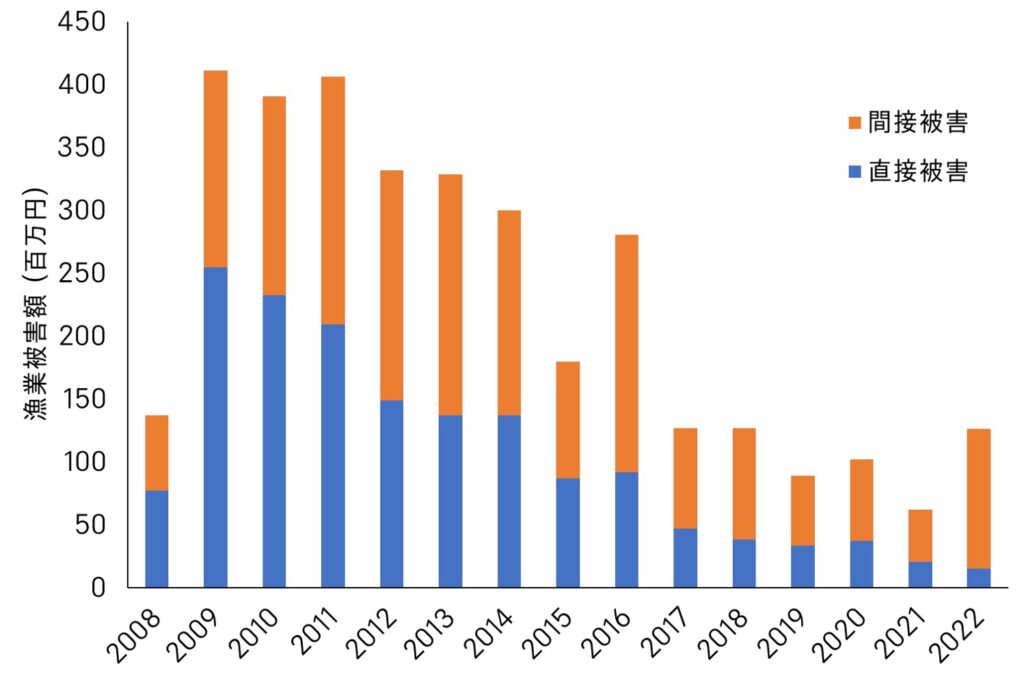

しかし2000年代に入ってからは、北海道などの一部の地域で漁業被害が問題視されるようになってきました。(8)

漁業被害とはキタオットセイが漁網に入った魚を食べたり、漁具を破壊してしまうことです。

現在では国や自治体、大学が協力してキタオットセイの漁業被害を低減する方法を調べています。

昔のように個体数を激減させることなく、キタオットセイと共存する道が求められています。

キタオットセイに会える動物園・水族館

〇東北

浅虫水族館

アクアマリンふくしま

〇東海

伊豆・三津シーパラダイス

〇中国

玉野海洋博物館

参考文献

1.King, J. E. 1983. Seals of the World.(Second Edition) Cornell University Press, Ithaca, New York. 240 pp.

2.Gentry, R. L. (2009). Northern fur seal: Callorhinus ursinus. In Encyclopedia of marine mammals (pp. 788-791). Academic Press.[Link]

3.Kuzin, A. E. 1999. The Northern Fur Seal. Russian Marine Mammal Council, Moscow, 395 pp. (in Russian).

4.和田一雄, 伊藤徹魯. (1999). 鰭脚類―アシカ・アザラシの自然史―.東京大学種出版, 東京. 284pp.

5.Yonezaki, S., Kiyota, M., & Baba, N. (2008). Decadal changes in the diet of northern fur seal (Callorhinus ursinus) migrating off the Pacific coast of northeastern Japan. Fisheries Oceanography, 17(3), 231-238.[Link]

6.和田一雄. (1997). ラッコ・オットセイ猟業の成立・変遷と資源管理論 (1). 野生生物保護, 2(2), 93-120.[Link]

7.Riley, F. (1967). Fur seal industry of the Pribilof Islands, 1786-1965 (Vol. 275). US Bureau of Commercial Fisheries.[Link]

8.北海道庁.(2022).海獣類による漁業被害状況.[Link]